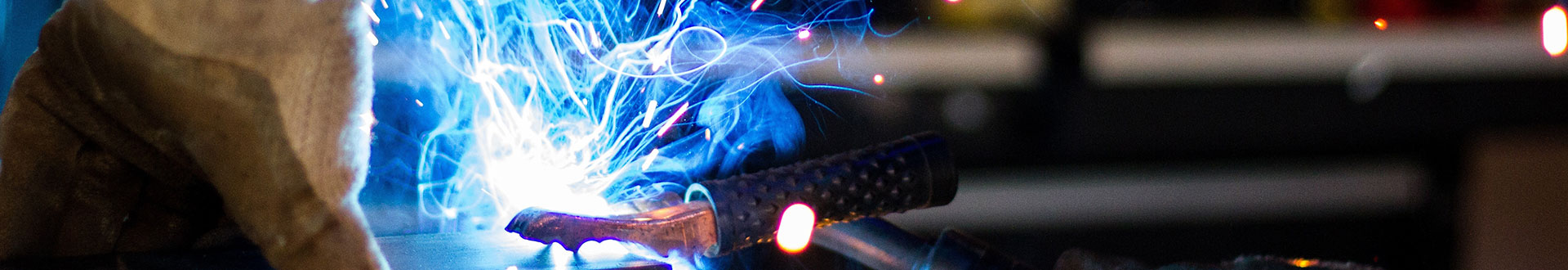

白新涛:焊花闪耀铸匠心 实干笃行筑梦钢结构

中国工程建设焊接领域的“全国劳动模范”和“全国先进工作者”风采。

白新涛,1977年出生于河南洛阳,中共党员,中建钢构广东有限公司焊培中心主任,2025年全国劳动模范获得者,全国优秀农民工、广东省五一劳动奖章获得者,粤港澳大湾区首届焊接职业技能比赛个人银奖得主,惠州市首席技师。从乡间少年到“钢铁裁缝”,他用焊枪在钢结构领域书写了从普通焊工到首席技师的奋斗传奇,以精湛技艺和创新精神诠释着新时代工匠精神。

淬火成钢:从焊花中的“深蹲”少年到“焊接大师”

白新涛的职业生涯始于一场“阴差阳错”的选择。初中毕业时,因英语短板与高中失之交臂,在父亲“家有千金,不如一技傍身”的教诲下,踏上电焊之路。求学时,与五位同学组成“六焊客”,首创在焊罩粘贴棉条的土办法,解决了焊花伤眼难题,也养成注重细节的习惯。为练稳焊工基本功,他们每天深蹲练腿劲、吊砖练腕力,将电焊“划擦法”练得出神入化。

2000年,带着技校恩师的推荐,他加入中建钢构前身-深圳龙岗阳光金属构件公司,从手工焊到埋弧焊、二氧化碳气体保护焊,他仅用一周就掌握新型焊接技术,在深圳会展中心、香港机场、深圳京基100、广州白云国际机场、央视新大楼、阿布扎比国际机场、深圳三医院、中央援港医院…等重大项目中崭露头角。20年光阴,他从手持焊枪的一线焊工,蜕变为主导技术革新的焊培中心主任,用“吃得苦中苦”的信念,在钢结构焊接领域闯出一片天地。

创新攻坚:以30余项专利锻造“智能焊接”新标杆

作为焊接技术“革新派”,白新涛始终瞄准行业痛点攻坚。针对旧式栓钉焊接机打磨耗时、碎屑难清的问题,他带领团队自主设计新型栓钉焊接机,使焊点合格率从95%提升至98.5%,远超行业标准;针对板材定位误差难题,他带领团队研发视觉引导定位装置,将钢结构部件定位效率提高40%,相关技术获20项国家专利,累计为公司节约成本超千万元。

在广州东塔项目中,面对厚达百倍的异型钢焊接难题,他与搭档创新采用“加热协同焊接法”,通过150℃持续预热与四班倒作业,攻克空间狭窄处的焊接瓶颈;在香港何东楼钢结构工程中,他将班组划分为18人小组,首创“埋弧焊窄间隙厚板低难度焊接”,实现六榀桁架全部一次探伤合格,让国外监理惊叹“中国焊工了不起”。

随着智能制造浪潮来袭,他主动拥抱变革,牵头完善机器人横焊数据库,推动传统手工焊向“双机器人镜像焊接”转型,攻克H型钢全熔透免清根工艺,探伤合格率稳定在98.7%以上。他自学机器人编程与英语技术文档,足迹遍及全国机器人厂家,将20余年手工焊经验转化为智能焊接参数,助力中建钢构建成全国首条建筑钢结构智能制造生产线,技术达国际领先水平。

匠心传承:培养千名焊工的“焊培教头”

“教会徒弟,饿死师傅”的旧观念,在白新涛这里不存在。他创立“四段式”培养模式——一段入门(栓钉、埋弧焊)、二段上手(补焊技术)、三段提升(焊角焊缝)、四段胜任(全熔透焊缝),结合定级考试与技能比武,累计培训焊工逾1300人,其中1人获全国性技能赛事个人铜奖,2人获得省级技术能手,58人成为技师。

在粤港澳大湾区首届焊接职业技能大赛中,他带领团队在38℃高温赛场连续作业,凭借过人的毅力、扎实的功底,以及独创的左右手交替焊法,斩获团体金奖与个人银奖。他的徒弟游润东、张少飞等新生代焊工,在智能焊接机器人操作中屡创佳绩,探伤合格率突破99%。以他名字命名的“白新涛技能大师工作室”,不仅是技能传承的摇篮,更成为行业标准的孵化器,累计输出焊接工艺标准12项,推动钢结构焊接质量迈入国际先进行列。

使命担当:在“钢铁长城”中书写中国速度

作为党员工匠,白新涛始终冲锋在急难险重一线。2020年新冠疫情期间,他主动请缨参与深圳第三人民医院应急院区建设,带领团队在雨中连续奋战48小时,完成集装箱支座焊接与物资调度,为“生命方舟”搭建钢铁骨架;在中央援港应急医院项目中,他日均步行2万步协调构件运输,在泥泞工地上坚守51天,用“白加黑”“5+2”的拼劲,诠释“基建铁军”的担当。

从北京大兴机场到港珠澳大桥,从深圳京基100到阿布扎比国际机场,他参与的30余个国内外地标项目中,处处可见他“精雕细琢”的焊缝。他常说:“每条焊缝都是钢结构的‘生命线’,容不得半毫米误差。”这份对质量的极致追求,让他成为业主指定的“金牌售后”,更让“中国焊接”在国际舞台赢得尊重。

从黄土坡上的“农村娃”到钢结构领域的“焊接大师”,白新涛用20余年时光,将“精益求精”刻入每条焊缝。他以30余项技术革新打破行业壁垒,以1300余名弟子传承匠心火种,更以应急工程中的逆行身影诠释党员担当。在“中国智造”迈向世界的征程中,他始终坚信:“只要肯‘搞事’、敢创新,产业工人也能成为大国重器的铸造者。”这,正是新时代工匠精神的最佳注脚。

协会简介

协会简介

焊工培训

焊工培训 焊接检验师培训

焊接检验师培训 无损检测人员

无损检测人员 国家职业技能竞赛裁判员培训

国家职业技能竞赛裁判员培训 焊接教师培训

焊接教师培训 贯标培训

贯标培训

京公网安备 11010802035546号

京公网安备 11010802035546号